كانت هجرة النبي محمد ﷺ من مكة إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على بدء العام الهجري بشهر المحرم.

الحكمة من جعل الهجرة النبوية بداية التقويم الإسلامي

الهجرة حدث عظيم في تاريخ الأمة الإسلامية، وقد استحقت أن تكون بداية للتقويم الإسلامي؛ لأنها:

كانت البداية الحقيقية لإقامة بنيان الدولة الإسلامية، بعد مرحلة الضعف والاضطهاد في مكة.

لما مثلته من معانٍ سامية ورفيعة؛ جسّدت أسمى معاني التضحية والثبات على الدين، حيث ترك الصحابة أوطانهم وأموالهم وأهليهم نصرةً للعقيدة، لذلك مدحهم الله تعالى فقال: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} (سورة الحشر: الآية 8).

وقد شاء الله عز وجل أن يكون بداية التأريخ لأمتنا الإسلامية بالهجرة النبوية، التي كانت بداية قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، فعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: (جمع عمر الناس فسألهم: مِنْ أي يوم يُكتبُ التاريخ؟ فقال علي بن أبي طالب: منْ يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترك أرض الشرك، ففعله عمر رضي الله عنه) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (ما عَدُّوا من مَبْعَثِ النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مَقْدَمِهِ المدينة (الهجرة النبوية)) رواه البخاري.

وقد اتفق المسلمون بعد المشاورة على جعل ابتداء التأريخ الإسلامي من سنة الهجرة، وجعلوا أولها من المحرم، وذلك لأن أول شهور العرب المحرم، فجعلوا السنة الأولى سنة الهجرة، وجعلوا أولها المحرم كما هو المعروف عندهم، وقد سُمّي المحرّم لأن العرب قبل الإسلام كانوا يحرّمون القتال فيه.

مَن وضع التقويم الهجري؟

رغم اعتماد العرب قبل الإسلام على شهور السنة القمرية، فإنهم لم يعتمدوا تقويما خاصا بهم يؤرخون به أحداثهم وتاريخهم، وإنما اعتمدوا في تأريخهم على بعض الأحداث التاريخية المعروفة عندهم، مثل: عام الفيل، وهو العام الذي ولِدَ فيه النبي ﷺ، وحرب الفجار، وإعادة بناء الكعبة في عهد عبد المطلب جد النبي ﷺ، وغير ذلك من الأحداث الهامة.

ولم يزل التأريخ كذلك في عهد النبي ﷺ، وعهد أبي بكر، رضي الله عنه، إلى أن وَلِي عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه الخلافة، فجمع الصحابة واتفقوا على جعل الهجرة بداية للتقويم الإسلامي.

فعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: “جمع عمر الناس فسألهم: مِنْ أي يوم يُكتبُ التاريخ؟ فقال علي بن أبي طالب: منْ يوم هاجر رسول الله ﷺ وترك أرض الشرك، ففعله عمر رضي الله عنه” رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: “ما عَدُّوا من مَبْعَثِ النبي ﷺ ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مَقْدَمِهِ المدينة (الهجرة النبوية)”، رواه البخاري.

ما سبب بدء العام الهجري بشهر المحرم؟

دخل رسول الله ﷺ المدينة مهاجرا في شهر ربيع الأول، فقد روى الحافظ البيهقي عن أبي البَدَّاح بن عاصم بن عدي، عن أبيه، قال: “قدِم رسول الله ﷺ المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، فأقام بالمدينة عشر سنين”.

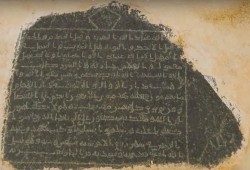

وروى ابن أبي خيمة من طريق ابن سيرين قال: "قِدم رجل من اليمن فقال: رأيت باليمن شيئاً يسمونه التاريخ يكتبونه من عام كذا وشهر كذا، فقال عمر: هذا حسن فأرِّخوا، فلما جمع على ذلك قال قوم: أرِّخوا للمولد، وقال قائل: للمبعث، وقال قائل: من حين خرج مهاجراً، وقال قائل: "من حين توفي. فقال عمر: أرِّخوا من خروجه من مكة إلى المدينة، ثم قال: بأي شهر نبدأ؟ فقال قوم: من رجب، وقال قائل: من رمضان. فقال عثمان: أرخوا المحرم فإنه شهر حرام وهو أول السنة ومنصرف الناس من الحج. قال: وكان ذلك سنة سبع عشرة - وقيل: سنة ست عشرة - في ربيع الأول" فاستفدنا من مجموع هذه الآثار أن الذي أشار بالمحرم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم".

وعن اختيار المُحَرَّم لبداية التاريخ، قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث: “لكونه شهر الله، وفيه يُكسى البيت، ويُضرب الوَرِق، وفيه يوم تاب فيه قوم فتيب عليهم”.

وقال ابن كثير في البداية والنهاية: “اتفق الصحابة رضي الله عنهم في سنة ست عشرة -وقيل سنة سبع عشرة- في الدولة العُمرية على جعل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة”. وقال ابن الجوزي: “ولم يؤرِّخوا بالبعث لأن في وقته خلافًا، ولا من وفاته لما في تذكره من التألم، ولا من وقت قدومه المدينة، وإنما جعلوه من أول المحرَّم لأن ابتداء العزم على الهجرة كان فيه، إذِ البيعة كانت في ذي الحجة وهي مقدمة لها وأول هلال هل بعدها المحرَّم، ولأنه منصرف الناس من حجهم فناسب جعله مبتدأ”.

وقال ابن حجر معلقًا على هذا الكلام: “وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم”.

فائدة : الأشهر القمرية فى التقويم الهجرى مرتبة:

كان لتسمية هذه الأشهر القمرية، بهذه الأسماء المعروفة اليوم أسباب ومعانٍ اشتقت منها، ذكرها أهل العلم كالسخاوي وغيره، ولا حرج في ذلك، فهي معان للاستئناس بها، وذلك لدوران هذه الشهور في فصول السنة كما هو معروف، وترتيب هذه الأشهر الهجرية كالتالي:

1- محرّم : (مُحَرَّم الحَرَام) وهو أول شهور السنة الهجرية ومن الأشهر الحرم، وقد سمى المحرّم لأن العرب قبل الإسلام كان يحرّمون القتال فيه.

2- صفر: سُمِّيَ بذلك لخلو بيوتهم منهم حِين يخرجون للقتال والأَسْفَار.

3- ربيع الأول: سُمِّىَ بذلك لارْتِبَاعِهمْ فيه، والِارْتِبَاع: الإقَامَة في عِمَارَة الربيع.

4- ربيع الآخر: (أو ربيع الثانى) سمى بذلك لأنه تبع الشّهر الذي قبله المسمّى بربيع الأول.

5- جُمادَى الأولى: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِجُمُود الماء فيه ووقوعه فى الشتاء وقت التسمية، وقال السخاوي: "وَقَدْ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ، فيُقال: جمادى الأولى والأول، وجمادى الْآخِر وَالْآخِرة".

6- جمادى الآخرة : (أو جمادى الثانية) سمى بذلكَ لأنّه تبع الشّهر الذي قبله والمسمّى بجمادى الأولى.

7- رجب: مِنَ التَّرْجِيبِ وَهُوَ التَّعْظِيم، وهو من الأشهر الحرم.

8- شعبان: لأنه شعب ـ فرق ـ بين رجب ورمضان، وقيل: لأن القبائل كانت تتشعب فيه للحرب والإغارات بعد قعودهم فى شهر رجب.

9- رمضان: من شِدَّةِ الرَّمْضَاء، وهوَ الْحُرُّ، وهو شهر الصّوم.

10- شوال: سمي بذلك لأن الثمار والزروع كانت تجف عندهم في هذا الشهر، ويقال: مِنْ شَالَتِ الْإِبِلُ بِأَذْنَابِهَا إذا حملت، أي: نقص وجف لبنها، فيقال تشوَّلت الإبل: إذا نقص وجفّ لبنها.

11- ذو القعدة: وهو من الأشهر الحرم: سمى بذلك لِقُعُودِهِمْ فِيهِ عَنِ الْقِتَالِ وَالتَّرْحَال.

12- ذو الْحِجَّةُ: من الأشهر الحرم، وسمى بذلك لأن العرب قبل الإسلام كانوا يذهبون للحج فيه.

التاريخ المجيد

والأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان) رواه البخاري.

التأريخ الهجري يمثل للمسلمين القلب النابض الذي يذكرهم بتاريخهم المجيد في غزوة بدر، وفتح مكة، والقادسية وغيرها من أحداث عظام في تاريخ أمتنا، وهناك أحكام فقهية كثيرة مرتبطة بالأشهر القمرية، وهو المعتمَد عليه في توقيت العبادات كالصوم والزكاة والحج، قال القرطبي في تفسيره لقول الله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا}(التوبة:36): "هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب، دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط".

ومن المعلوم أنه لم يُعْمَل بالتأريخ الميلادي إلا بعد سقوط الخلافة العثمانية (عام 1342هـ الموافق 1923م) والذي أعقبه دخول الاستعمار الصليبي لبلاد المسلمين، ومن ثم فالأوْلى بنا أن نعتز بتاريخنا الهجري المضيء المشرق، الذي هو جزء وصورة من شخصية أمتنا الإسلامية وهويتها، ولأن أول من وضعه واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، وأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على العمل به، والأمة الإسلامية بسلفها وخلفها وعلمائها وأعلامها تعاقبت على العمل بهذا التأريخ جيلا بعد جيل، ثم لارتباط هذا التأريخ بالحدث العظيم المبارك وهو الهجرة النبوية المشرفة.