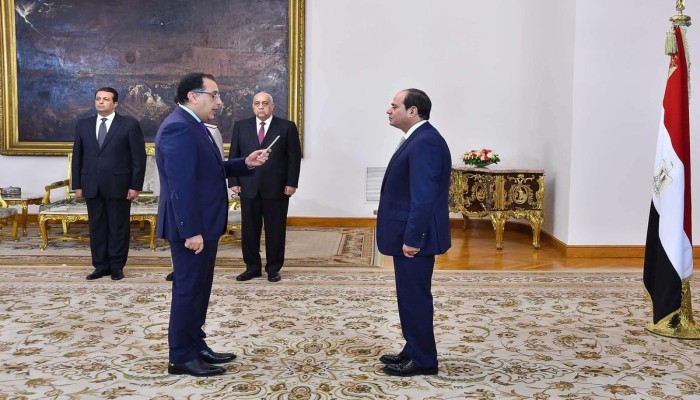

رغم الضجة التي رافقت إعلان تعديل وزاري شمل 13 حقيبة من أصل 32، يبقى جوهر المشهد كما هو: سلطة يهيمن عليها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وبرلمان يُمرِّر ما يطلبه، وحكومة برئاسة مصطفى مدبولي تحمّلت سياسيًا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ مصر الحديث دون أن يطالها أي شكل حقيقي من المحاسبة.

الموافقة البرلمانية على التعديل جرت في جلسة خاطفة استغرقت دقائق، قبل أن يُعلن عن إعادة تشكيل الحكومة مع التركيز على الحقائب الاقتصادية، مع الإبقاء على وزراء المالية والداخلية والخارجية والبترول في مواقعهم، ثم تغيير وزير الدفاع لاحقًا مع بقاء البنية الأمنية نفسها والقرار النهائي في يد رأس النظام.

وسط هذا المشهد، يبدو التعديل أقرب إلى إعادة توزيع للأدوار داخل المنظومة ذاتها، وليس مراجعة لمسار سياسي واقتصادي قاد إلى تضخم مرتفع، وتدهور متواصل للعملة، واتساع غير مسبوق في رقعة الفقر.

برلمان بلا رقابة يمدِّد لحكومة الأزمة

جدّد مجلس النواب الثقة في حكومة مدبولي للمرة الرابعة، رغم ارتباط اسمها بكل المؤشرات السلبية تقريبًا: موجات غلاء متلاحقة، انخفاض حاد في قيمة الجنيه، تضخم أكل الأجور والمدخرات، وتوسع في الاقتراض الخارجي وبيع الأصول العامة.

ورغم أن التعديل شمل 13 وزيرًا، فإن المبدأ الحاكم ظل كما هو: لا اعتراف رسمي بالفشل، ولا تحميل سياسي لمسؤولية السياسات التي أفضت إلى هذا الوضع. حكومة الأزمة باقية، مع تغيير بعض الوجوه حولها.

أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد يرى أن تراجع اهتمام المصريين بالانتخابات البرلمانية يرتبط بأزمة أعمق في الثقة في المؤسستين التشريعيتين، بعد سنوات لم يمارس فيها البرلمان دورًا فعليًا في مساءلة الحكومة أو التفاعل الجاد مع قضايا المواطنين. هذا التقدير ينعكس بوضوح في طريقة تمرير التعديل الأخير: موافقة شبه جماعية، دون نقاش علني حقيقي أو مراجعة لنتائج تسع سنوات من السياسات تحت قيادة السيسي ومدبولي.

بهذا المعنى، يبدو البرلمان دورًا في مشهد واحد: منح غطاء دستوري لقرارات تُحسَم مسبقًا في مؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية، بينما يظل المواطن بلا قناة تمثيل فعالة أو أداة ضغط مؤسسية تفرض تغييرًا في الاتجاه.

عودة وزارة الإعلام لتشديد القبضة على الفضاء العام

من أبرز ملامح التعديل الوزاري إعادة إحياء وزارة الدولة للإعلام، بعد حلِّها في 2021، وتعيين ضياء رشوان وزيرًا لها، وهو نفسه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية.

استعادة الوزارة بهذا الشكل، مع إسنادها لمسؤول يشغل أصلًا موقع الذراع الإعلامية الرسمية للدولة تجاه العالم الخارجي، تعني عمليًا توحيد أدوات الرسالة الإعلامية الداخلية والخارجية في يد دائرة واحدة مرتبطة بالأجهزة السيادية. الهدف الظاهر “تنظيم الخطاب”، لكن النتيجة المتوقعة مزيد من التحكم، لا توسيع لمساحة التعددية أو النقاش العام.

تقييم نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش لما جرى من منع مقالات كتاب بارزين وحجب صحف خلال السنوات الماضية يلقي ضوءًا إضافيًا على هذا المسار؛ فقد اعتبر أن تغييب الأقلام الوطنية وتجفيف “مداد الأقلام” خسارة يدفع ثمنها الوطن، في ظل قوانين وهيئات رقابية تُستخدم لتقييد الصحافة أكثر من حمايتها.

في هذا السياق، تبدو عودة وزارة الإعلام خطوة إلى الوراء. فبدل معالجة أزمة الثقة بين الجمهور والإعلام، أو فتح المجال أمام مؤسسات مستقلة ومهنية، يجري تعميق نموذج “الإعلام الموجَّه”، الذي يكرر خطاب السلطة ويُهمِّش الأصوات الناقدة، ما يفاقم عزل النظام عن المجتمع.

ثقافة بلا نزاهة واقتصاد بلا تغيير سياسات

الصدمة الأكبر جاءت من تعيين جيهان زكي وزيرة للثقافة، رغم صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الاقتصادية يدينها بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد في كتابها “اغتيال قوت القلوب الدمرداشية”، مع الحكم بمصادرة كتاب زكي وتغريمها ماليًا.

اختيار مسؤولة مدانة في قضية سرقة أدبية على رأس وزارة يفترض أن تحمي الإبداع والملكية الفكرية يرسل رسالة واضحة: النزاهة ليست معيارًا، والأهم هو القرب من دوائر السلطة. هذا النمط يكرر قاعدة مستقرة في دولة السيسي: الولاء يغلب الكفاءة، والحماية السياسية تتقدم على احترام أحكام القضاء.

على الجانب الاقتصادي، ركّز التعديل على إعادة توزيع الحقائب: فصل وزارة التخطيط عن التعاون الدولي، إنشاء وزارة مستقلة للاستثمار والتجارة الخارجية، وتعيين وجوه ذات خلفية دولية في مواقع أساسية، دون أن يصاحب ذلك أي إعلان عن مراجعة للسياسات التي أدت إلى الوضع الراهن من تضخم وديون وبيع مكثف للأصول.

نائب رئيس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادي زياد بهاء الدين يؤكد في تصريحات حديثة أن تغيير السياسات أهم من تغيير الأشخاص، محذرًا من أن الاكتفاء بتبديل الوجوه دون تغيير حقيقي في نهج إدارة الاقتصاد يجعل أي تعديل “غير مفيد وغير مجدٍ”، كما حذّر من أن ثمار ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي قد تذهب في نهاية المطاف لفئات محددة، بما يفاقم الهوة الاجتماعية.

في المقابل، لا يتضمن التعديل أي اعتراف بمسؤولية سياسية عن تعميق هذه الهوة، أو عن إلقاء كلفة سياسات الديون والجباية على الطبقات الوسطى والفقيرة، بينما تظل شبكات المصالح المحيطة بالسلطة بمنأى عن أي مساس.

حتى تغيير وزير الدفاع، بتعيين الفريق أشرف سالم زاهر بعد تمرير التعديل في البرلمان، جرى داخل الإطار نفسه: تدوير داخل المؤسسة العسكرية ذاتها، دون مساس بدور الجيش المتضخم في الاقتصاد والسياسة، أو بغياب الرقابة المدنية على قراراته.

في المحصلة، لا يعكس التعديل الوزاري الأخير استعدادًا لتحمل المسؤولية أو فتح ملف الفشل الاقتصادي والسياسي، بقدر ما يؤكد طبيعة النظام نفسه: نظام يعيد تدوير الوجوه، ويحصّن الدائرة الضيقة، ويستخدم البرلمان والإعلام كغطاء لا كأدوات رقابة.

في دولة تُدار بهذه الطريقة، لا يبدو السؤال الرئيس: لماذا يستمر الفشل والفساد؟ بل: كيف يمكن أن يتوقف، ما دامت السلطة التي يفترض أن تحاسب المسؤولين هي نفسها المستفيد الأكبر من بقاء كل شيء على ما هو عليه؟